外側上顆炎の治療と筋膜アプローチ【触診動画3本】

外側上顆炎の一般的な治療

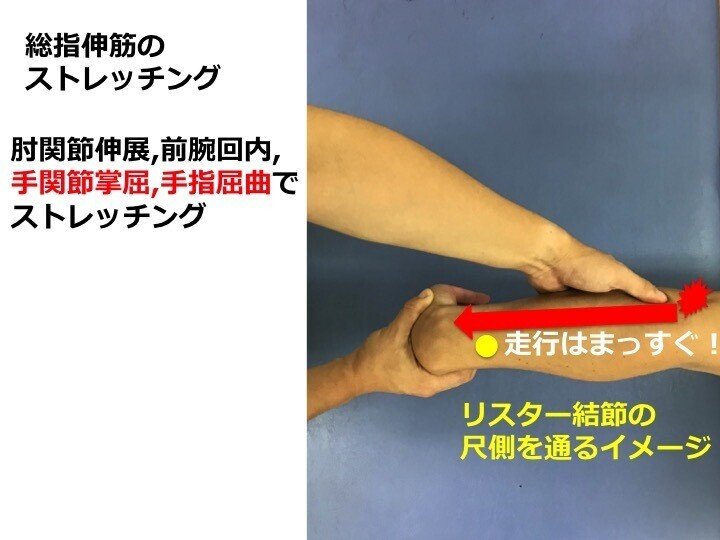

■総指伸筋のストレッチング

middle finger extension testが陽性であれば、総指伸筋の収縮時痛の可能性が高いと考えられるので、総指伸筋の中指の繊維を狙ってストレッチングします。

また、中指と示指の繊維が連結していることも多いので、評価の基、総指伸筋の示指の繊維もストレッチングを行うこともあります。

方法

①手指屈曲、手関節掌屈位でロックする

②手指、手関節の位置をロックしたまま、肘関節を伸展する

注意点

起始部に牽引ストレスが加わらないように、筋腹を起始部に少し寄せる リスター結節の尺側を総指伸筋が通るイメージでストレッチング

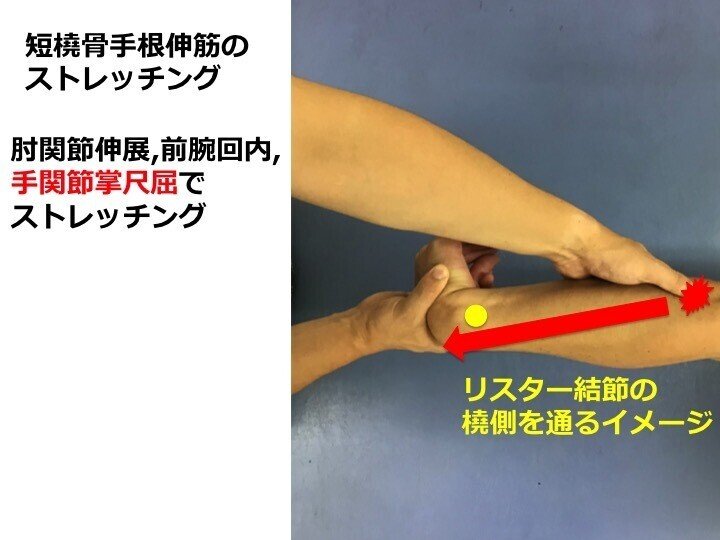

■短橈側手根伸筋のストレッチング

thomsen test(トムゼンテスト)で陽性になった場合や、示指伸筋に抵抗をかけた際に疼痛が出た場合などは、短橈側手根伸筋の収縮時痛の可能性が高いと考えて、短橈側手根伸筋のストレッチングを行います。

示指伸筋に抵抗をかけて疼痛が生じても、短橈側手根伸筋の収縮時痛の可能性も考えられるので短橈側手根伸筋のストレッチングを行います。

方法

①前腕回内、手関節掌屈・尺屈位でロックする

②前腕、手関節の位置をロックしたまま、肘関節を伸展する

注意点

起始部に牽引ストレスが加わらないように、筋腹を起始部に少し寄せる

リスター結節の橈側を短橈側手根伸筋が通るイメージでストレッチング

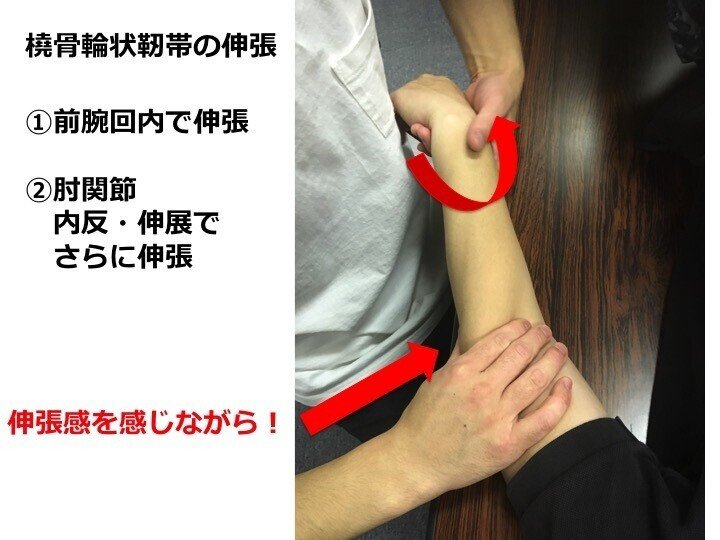

■橈骨輪状靭帯の伸張性低下の改善

肘関節伸展時で前腕回内の可動域を評価した際に、左右差がある場合は橈骨輪状靭帯を伸張性の低下を疑い、伸張性を改善するようにアプローチします。

靭帯は短期的に伸張性が改善するものではないので、肘関節伸展時で前腕回内の可動域を左右差を再評価して治療の効果判定を行います。

方法

前腕回内させて、橈骨輪状靭帯の伸張感を感じる

肘関節伸展、内反させる その際に、橈骨輪状靭帯がより伸張されるのを感じる

注意点

肘関節を内反する際に、肩関節が内旋しないように

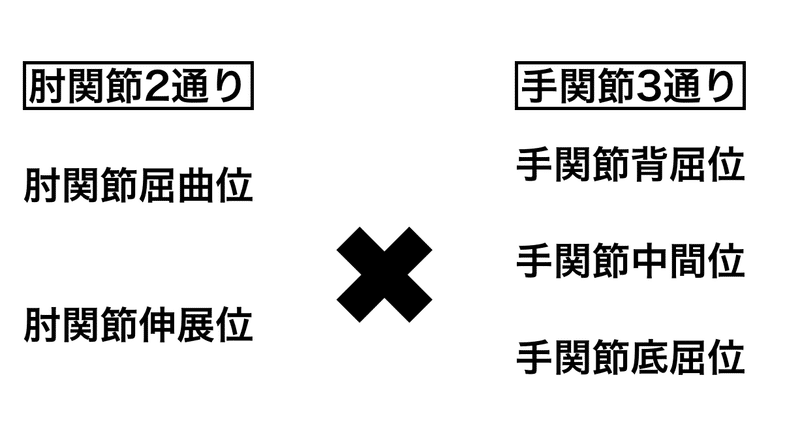

■手関節背屈筋の筋力強化

手関節の背屈の筋力強化は有効と言われていますが、

疼痛によって筋力が発揮出来ないのか

筋力低下によって疼痛が生じているのか

によって筋力強化を実施すべきタイミングや負荷量が変わります。

個人的にはCozen’s test(コズンテスト)やthomsen test(トムゼンテスト)のような整形外科テストが陰性化してから始めることが多いですね。

収縮様式も最初は求心性収縮から始めますが、徐々に遠心性収縮も加えていくようにします。

さらに、評価の際にお伝えしたように肘関節伸展位・屈曲位✖︎手関節掌屈位・中間位・背屈位の6パターンで求心性・遠心性収縮を加えるようにしています。

整形外科テストの痛みが残っているうちにやると、患者も筋力強化を継続しにくいので、開始のタイミングは重要です!

外側上顆炎への筋膜調整の効果

僕は外側上顆炎の方に筋膜調整をすることによって得られる最大のメリットは、初回から痛みがへることだと思います。

一回で魔法にように治る!ってものではないですが、初回介入でmiddle finger testが陰性になることは多く経験しています。

もちろん上記で挙げたような、ストレッチングや筋力強化、ADL指導も行います。

でも、セルフでできることなので、施術後に解説付きで動画を撮影して、ご本人にお渡しして家でやってもらっています。

初回から痛みが減っているから、お客様も方向性が見えて、積極的にセルフエクササイズに取り組んでくれます。

筋膜で全て治す!ってイメージではなく、セルフでストレッチングするためにお手伝いくらいに思っています。

外側上顆炎に有効なポイント

過去の症例の経験を踏まえて効果的であったポイントを3つ紹介します。

①外側上腕筋間中隔上の腕橈骨筋が挿入する部位

触診方法

前腕中間位で肘関節屈曲をして腕橈骨筋を確認。腕橈骨筋が外側上腕筋間中隔に入っていく部位を触診。

外側上顆から2-3横指近位部を付近。

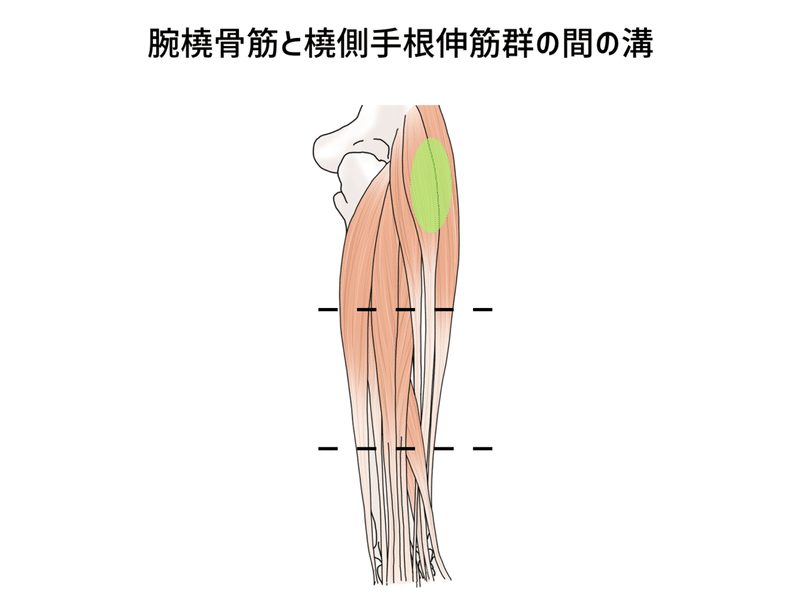

②橈側手根伸筋群の間の溝

触診方法

前腕中間位で肘関節屈曲をして腕橈骨筋を触診して、そこから背側に移動して長橈側手根伸筋との溝の部分の動きの悪さをチェックする。

③三角筋前部繊維で上腕骨頭の高さ

ベッドでの背臥位で効果判定すると、整形外科テスト陰性化するけど、起きてもらって、座位で再度チェックするとまた痛みが出る人いません?

僕はちょくちょく経験します。

そういう時は、肘関節より近位部も介入します。

経験的にはこの部位の筋膜が硬くなっていることが多いです。

三角筋自体硬い感じがして分かりにくいですが、左右差を評価すると患側の動きが悪いことがあります。

硬さ(張っているとか緊張している)よりも動きにくさに注目すると、筋膜の硬さがより分かりやすいです。

そういう時は、患部から離れますが介入してみる価値はあると思います!

触診方法

背臥位で肩関節屈曲を自動運動で三角筋前部繊維を確認。その位置から背側に移動して、三角筋中部繊維を触診し、その部分の筋膜の動きの悪さをチェックする。

筋膜の触診で気をつけること

筋膜の施術といってグリグリ押して内出血させてしまっているセラピストがいると聞きます。なので筋膜系のnoteには必ずこの動画を入れています。

筋膜の基礎についてまとめたnoteはコチラ▶︎ 【筋膜の教科書】なぜ筋膜へアプローチするのか、このnoteを読めば分かります

筋膜の触診は、コリをグイグイ探すのではなく、滑りの悪いところを探します。

僕が臨床で大切にしていのは、押しても痛くないけども、動かすと痛いとレベルの圧です。

筋膜の施術って痛いというイメージが先行していて、とりあえず思いっきり押し潰している人が多いです。それは間違いです。

▼動画でイメージしてみて、触診してみてください!

参考文献

上腕骨外側上顆炎の診療ガイドライン 岡山医学会雑誌 第123巻 August 2011, pp. 141-144

上腕骨外側上顆炎 診療ガイドライン2019 改定第2版 日本整形外科学会 2019

まとめ

一般的な治療としては総指伸筋のストレッチング、短橈側手根伸筋のストレッチング、橈骨輪状靭帯の伸張性低下の改善、手関節背屈筋の筋力強化などが挙げられる

外側上顆炎に有効な筋膜の3つのポイントは①外側上腕筋間中隔上の腕橈骨筋が挿入する部位、②橈側手根伸筋群の間の溝、③三角筋前部繊維で上腕骨頭の高さ

筋膜の触診は、コリをグイグイ探すのではなく、滑りの悪いところを探す